Terza tappa del viaggio sulla via del ferro etrusca

CAPANNORI, RIO RALLETTA (LUCCA)

Il rinvenimento nel 1892 di una ricca tomba presso il Rio Ralletta (Capannori), vicinissima al luogo dove nel 2004 il professor Michelangelo Zecchini scoprirà il tratto della Via del Ferro, offre uno straordinario scorcio sulla vita e sulla cultura degli Etruschi nell’antica pianura lucchese. La tomba, costituita da un dolio d’impasto interrato e coperto da una lastra di pietra, ha rivelato un ricco cinerario attribuibile al primo periodo del V secolo a.C.

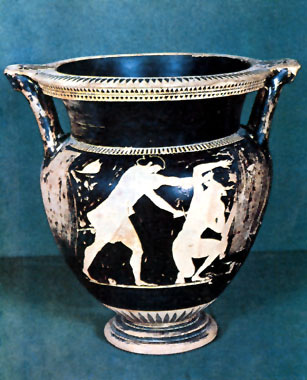

Al centro del ritrovamento si trova un cratere attico con figure su fondo nero, opera del Pittore del Porco, datato tra il 480 e il 470 a.C., che fungeva da cinerario. La scena principale raffigura il mito di Teseo che uccide il Minotauro, offrendo un’interessante finestra sulle credenze e sui miti degli Etruschi.

All’interno del cinerario sono stati rinvenuti numerosi oggetti di ornamento personale, tra cui due grani di collana in ambra e un ricco corredo di oreficerie in lamina d’oro decorata a sbalzo e a stampo. Questo corredo comprende una serie di gioielli come orecchini, uno spillone a forma di melagrana, pendenti di collana raffiguranti varie figure, fibule e placchette a forma di volatile, testimonianze del livello di ricchezza e raffinatezza della defunta.

Sono conservati nel Museo Nazionale di Villa Guinigi a Lucca.

Questo ritrovamento non solo offre una testimonianza straordinaria della vita e della morte degli Etruschi, ma conferma anche il notevole livello economico raggiunto da questa civiltà nell’antica pianura lucchese durante il V secolo a.C., testimoniando l’espansione demografica e culturale che caratterizzò quel periodo.

LARCIANO CASTELLO (PISTOIA)

Il Castello di Larciano offre una preziosa testimonianza della dinamica del popolamento della zona, che risale dall’epoca protostorica fino al periodo medievale.

Durante l’età etrusco-romana, la Valdinievole fungeva principalmente da territorio di transito, e alcuni luoghi di sosta assumevano un carattere sacro, come dimostra il bronzetto di Ercole Promachos della metà del III secolo a.C., scoperto nel 1887 presso Castelmartini e visibile nel piccolo museo sorto nel sotterraneo della rocca che proteggeva il piccolo borgo racchiuso nelle sue mura.

La presenza romana è evidente nella fascia pedemontana del Montalbano, come dimostrano i complessi archeologici di Villa San Paolo al Pozzarello, Vaiano e Segalare, dai quali provengono reperti ceramici e laterizi esposti.

Nei secoli XI e XII, si sviluppa il sistema insediativo dei castelli che si ergono sui rilievi collinari che guardano il Padule di Fucecchio, come appunto Larciano Castello e la vicina e fortificata Cecina. Numerosi reperti ceramici, dalle semplici acrome alle maioliche, sono esposti nei musei della zona.

Un elemento centrale della sezione è il modello tridimensionale del castello di Monsummano Alto, oggi ridotto a rudere, che propone un’ipotesi ricostruttiva del tessuto insediativo del “borgo murato” risalente al XIV secolo, quando il castello, entrando a far parte del dominio fiorentino nel 1331, divenne un importante presidio a difesa del confine con la Repubblica di Lucca.

Tra le poche architetture rimaste fino ai giorni nostri, la chiesa di San Nicolao, fondata nel XI secolo, si distingue per la sua bellezza. Da questa chiesa proviene la pregevole scultura della Madonna col Bambino, databile alla fine del XV-inizio del XVI secolo e attribuita alla bottega toscana di Benedetto Buglioni.

Lascia un commento